"on vit s'avancer un tout jeune homme dont la fine tête blonde, les yeux bleus et rêveurs, l'expression mélancolique et douce s'harmonisaient d'une façon exquise avec une démarche élégante et une silhouette quasi enfantine. En arrivant au bord de la rampe, le nouveau personnage, qui tout de suite avait éveillé une curiosité sympathique dans cette foule pourtant blasée, s'inclina, répondit par un sourire aux bravos discrets que lui adressaient quelques mains finement gantées, s'assit au piano et commença. Son nom? Léon Delafosse." Le talent, la jeunesse et la beauté blonde du pianiste Léon Delafosse (1874-1951) attirèrent l'attention des salons de musique dans les dernières années du XIXe siècle. A l'âge de douze ans il avait été présenté par Marmontel, "dont il [était] l'élève de prédilection", au concours de piano du Conservatoire, où il remportait le premier prix. "Nullement grisé, comme tant d'autres, par ce premier succès, lit-on dans Le Figaro en février 1899, il se remet[tait] aussitôt au travail, résolu à poursuivre son idéal celui d'atteindre à la virtuosité prestigieuse d'un Chopin ou d'un Liszt; et, comme ces deux maîtres, Léon Delafosse, qui a la passion de son art, éprouv[ait] le désir d'exprimer, dans le langage divin qu'est la musique ses rêves tourmentés, ses joies, ses douleurs et les aspirations poétiques de son âme de vingt ans. Il va donc trouver Théodore Dubois qui accueille l'élève compositeur comme Marmontel avait accueilli l'élève pianiste, et en peu de temps l'initie à tous les secrets de la science musicale."

"on vit s'avancer un tout jeune homme dont la fine tête blonde, les yeux bleus et rêveurs, l'expression mélancolique et douce s'harmonisaient d'une façon exquise avec une démarche élégante et une silhouette quasi enfantine. En arrivant au bord de la rampe, le nouveau personnage, qui tout de suite avait éveillé une curiosité sympathique dans cette foule pourtant blasée, s'inclina, répondit par un sourire aux bravos discrets que lui adressaient quelques mains finement gantées, s'assit au piano et commença. Son nom? Léon Delafosse." Le talent, la jeunesse et la beauté blonde du pianiste Léon Delafosse (1874-1951) attirèrent l'attention des salons de musique dans les dernières années du XIXe siècle. A l'âge de douze ans il avait été présenté par Marmontel, "dont il [était] l'élève de prédilection", au concours de piano du Conservatoire, où il remportait le premier prix. "Nullement grisé, comme tant d'autres, par ce premier succès, lit-on dans Le Figaro en février 1899, il se remet[tait] aussitôt au travail, résolu à poursuivre son idéal celui d'atteindre à la virtuosité prestigieuse d'un Chopin ou d'un Liszt; et, comme ces deux maîtres, Léon Delafosse, qui a la passion de son art, éprouv[ait] le désir d'exprimer, dans le langage divin qu'est la musique ses rêves tourmentés, ses joies, ses douleurs et les aspirations poétiques de son âme de vingt ans. Il va donc trouver Théodore Dubois qui accueille l'élève compositeur comme Marmontel avait accueilli l'élève pianiste, et en peu de temps l'initie à tous les secrets de la science musicale."Signe de succès mondain, il a également suscité les railleries de Willy, qui dans ses Lettres de l'ouvreuse (celle du 12 janvier 1890), brossa le portrait d'un "pianisticule de seize ans, joli à croquer répondant au nom macabre de Delafosse, [qui] est venu jouer l'admirable Concertstück de Weber. Musique chevaleresque, plus jeune, après soixante années, que notre aimable jouvenceau lui-même! Et pourtant, tout adolescent qu'il paraisse, le doux et fin Charles Bordes aurait l'air un peu marqué à côté de cet éphèbe à la chevelure ondoyante. Une espèce d'enfant, au teint rose, aux mains blanches que nos wagnériens dont Tulster bat les hanches prirent pour une fille habillée en garçon..."

Marcel Proust rencontra le pianiste, alors âgé de dix-neuf ans, chez le comte Henri de Saussine (1859-1940). Il le surnomma "l'Ange" et on peut penser qu'il lui inspira en 1894 les vers que le musicien mettra l'année suivante en musique dans une version resserrée, sous le titre de Mensonges. Ils sont dédiés "à Léon Delafosse qui, plus merveilleux que le Roi Midas qui changeait tout en or, change tout en harmonie, même les vers les plus sordides, à travers son inspiration et sous ses doigts magiques" :

Si le bleu de l'opale est tendre

(Avec charme.)

Est-ce d'aimer confusément?

Le clair de lune semble attendre

Un coeur qui saura le comprendre.

La douceur du ciel bleu sourit au coeur aimant.

Si le bleu de tes yeux est triste

Comme un doux regret qui persiste

Est-ce d'aimer ce qui n'existe

Pas en ce monde? Aimer est triste.

(Calme.)

Tes yeux vagues, tes yeux avides,

Tes yeux profonds hélas! sont vides,

Profonds et vides sont les cieux

Et la tendresse du bleu pâle

(Poco più lento.)

Est un mensonge dans l'opâle

Et dans le ciel et dans ses yeux.

Les vers retranchés sonnaient avec une acuité aussi cruelle que prémonitoire, tels " Tes yeux vagues, tes yeux avides, / Tes yeux profonds hélas! sont vides".

Proust, qui a fait la connaissance de Robert de Montesquiou (1855-1921) l'année précédente et désirait recouvrer sa faveur, imagina de lui présenter le jeune musicien au printemps 1894. Delafosse était pour sa part à la recherche d'un mécène influent et le gentilhomme semblait tout désigné pour remplir ce rôle. Dans ses Souvenirs, restés à l'état de dactylographie, Henri de Saussine s'attribua l'origine de la rencontre, faisant suite à un projet de composition inspiré par Les Chauves-Souris (1892) de Montesquiou : "Quelques pièces qui m'avaient particulièrement frappé me donnèrent l'idée de les mettre en musique et de les grouper dans l'ensemble d'une composition assez vaste (en forme classique de symphonie, cependant, quoique je n'osais l'appeler que 'fantaisie') - pour quatuor vocal, quatuor à cordes et piano. [...] Je soumis aussitôt l'objet à mon ami Delafosse qui l'apprécia, en accepta la dédicace, et m'offrit de le jouer à son concert à la Salle Erard. Je le présentais à Montesquiou dont il mit, lui aussi, plusieurs pièces en musique, et le lançage de mon morceau s'annonça assez bien." Faut-il voir un soupçon d'ironie dans ce que laisse supposer - sans le dire - cette heureuse conclusion ?

Proust, qui a fait la connaissance de Robert de Montesquiou (1855-1921) l'année précédente et désirait recouvrer sa faveur, imagina de lui présenter le jeune musicien au printemps 1894. Delafosse était pour sa part à la recherche d'un mécène influent et le gentilhomme semblait tout désigné pour remplir ce rôle. Dans ses Souvenirs, restés à l'état de dactylographie, Henri de Saussine s'attribua l'origine de la rencontre, faisant suite à un projet de composition inspiré par Les Chauves-Souris (1892) de Montesquiou : "Quelques pièces qui m'avaient particulièrement frappé me donnèrent l'idée de les mettre en musique et de les grouper dans l'ensemble d'une composition assez vaste (en forme classique de symphonie, cependant, quoique je n'osais l'appeler que 'fantaisie') - pour quatuor vocal, quatuor à cordes et piano. [...] Je soumis aussitôt l'objet à mon ami Delafosse qui l'apprécia, en accepta la dédicace, et m'offrit de le jouer à son concert à la Salle Erard. Je le présentais à Montesquiou dont il mit, lui aussi, plusieurs pièces en musique, et le lançage de mon morceau s'annonça assez bien." Faut-il voir un soupçon d'ironie dans ce que laisse supposer - sans le dire - cette heureuse conclusion ?Autre son de cloche dans la correspondance de Proust. Le nom de Delafosse y apparaît pour la première fois à la date du 10 février 1894 : Marcel annonçait au poète que le musicien tiendrait la partie de piano dans la Fantaisie du comte de Saussine et il ajoutait que Delafosse a composé de son côté d'"exquises" mélodies sur des poèmes extraits des Chauves-Souris et qu'il sollicitait l'autorisation de les publier. Quoiqu'il en soit, Montesquiou ne tarda pas à recevoir la visite de Delafosse et de Proust, car une lettre de celui-ci indique que les présentations avaient été faites à la date du 22 mars 1894 : le jour du vendredi saint, Proust envoya le musicien porter au poète un ange de crèche que Montesquiou appellera "l’angélique petite chauve-souris rose" - une allusion au surnom ("Ange") donné à Delafosse. Dans sa lettre de remerciement, le poète convia Proust à venir déjeuner le 27 mars avec Delafosse, pour mettre en place une série de projets concernant le musicien. En avril, Proust écrivait à son ami Pierre Lavallée : "J'ai ton billet Delafosse. Si d'ici à ce soir tu trouves des personnes disposées à y aller fais lui en [à Léon Delafosse] demander de notre part d'autres (62 rue de Provence) [au domicile du pianiste]". Peut-être s'agit-il du concert donné par Léon Delafosse le 27 avril, salle Erard, auquel assistèrent Proust, Montesquiou et son "secrétaire particulier" Gabriel Yturri (1864-1905)...

Le comte, poète et mélomane, grand ordonnateur des mondanités parisiennes, devint son protecteur trois années durant et introduisit le jeune homme dans le cercle artistique de Madeleine Lemaire et autres salons influents. Proust rendit compte, pour Le Gaulois, d'une fête donnée par Montesquiou en son Pavillon des Muses à Versailles le 31 mai 1894 : "Sur le seuil, aimable, souriant, très bon, le seigneur de la calme demeure reçoit les amis qu'il convia. Un orchestre, dissimulé dans un bosquet, murmure une douce musique. Une pente douce, semée d'une pelouse verte, abritée par des bouquets d'arbres, mène au théâtre, qui fut aménagé dans la partie plate du frais jardin. Une merveille, ce théâtre improvisé, 'éphémère', comme il est écrit sur la frise. - Tout ce qui est beau et tout ce qui est bon n'est-il pas éphémère ? - [...]. La salle est remplie. Et quelle salle ! Quel 'tout-Paris' ! [...] Une sonnette discrète réclame le silence. M. Léon Delafosse se met au piano et exécute avec le talent qu'on lui sait une gavotte de Bach, une fantaisie de Chopin, une barcarolle de Rubinstein." Après des récitations de poèmes et un entracte dans le jardin, "la Muse reprend ses droits. De nouveau M. Delafosse est au piano. Cette fois, il accompagne des mélodies que lui-même composa sur des poésies de M. de Montesquiou et que chante avec beaucoup de sentiment M. Bagès." A nouveau des récitations, notamment par Sarah Bernhardt et Julia Bartet."Il faut que l'auteur lui-même vienne, avec ses incomparables interprètes, recevoir les applaudissements enthousiastes de l'assistance. [...] M. Delafosse exécute la rhapsodie de Liszt. C'est fini. Le rêve est terminé. Il faut revenir à Paris, où l'on parle de déclaration ministérielle, d'interpellations et autres choses semblables. Avec quel délicat souvenir et avec quel regret nous quittons Versailles, la ville royale, où, pendant quelques heures, nous crûmes que nous vivions au siècle de Louis le Grand !"

Jean Lorrain a donné de ces manifestations un reflet caricatural dans Monsieur de Phocas (1901), "bottin des grands vices parisiens et des femmes damnées". Robert de Montesquiou y apparaît sous le nom du comte Aimery de Muzarett, tandis que la princesse Seiryman-Frileuse renvoie à Winaretta Singer. "Ces deux-là [...] se ressemblaient, sveltes et précis comme deux découpures, une silhouette aiguë tous les deux, on eût dit un couple d’élégants et longs lévriers. [...] L’homme, petite tête d’oiseau de proie aux cheveux drus et crêpelés, avait dans toute l’élégance de son corps un maniérisme voulu, une savante souplesse. La peau très fine et très fripée, les mille petites rides des tempes et la ciselure des lèvres minces étaient d’un portrait de Porbus [...]. C’est le Narcisse de l’encrier." Entre autres allusions transparentes, Les Chauves-Souris de Montesquiou deviennent ainsi chez Lorrain Les Rats-Ailés de Muzarett, et on reconnaît sous le masque de Delabarre, le "joli petit homme" dont "l’entrée à pas glissés" trouble considérablement Muzarett-Montesquiou, le jeune Delafosse qui "les affole tous et toutes". "Mince, éthéré, des yeux de bleuet cillés de blond dans un visage d’une blancheur diaphane, des pommettes à peine touchées de rose et si doucement qu’on les eût crues fardées, et des cheveux légers comme de la folle avoine". Jean Lorrain croquera à nouveau Montesquiou - qu'il surnommait "Grotesquiou" - dans Le Tréteau (1906), tournant en dérision les liens intimes de l'aristocrate (rebaptisé Mollestour) avec son secrétaire Yturri : "Comment n’avez-vous pas invité Mollestour, Linda ? – Nous sommes en froid. – Vous avez vu ses meubles aux Arts décoratifs ? demandait Céline. – Comment ! il expose des meubles maintenant ? – Il les compose même : il est ébéniste à l’heure qu’il est. – Ebéniste ! Il fait donc de tout ? – Toute la lyre. – Et il expose ? – Un secrétaire ! – Naturellement. – Intime ? – que vous êtes bête ! – Ce secrétaire est une poudreuse. – Non, une poudrette." Muzarett-Mollestour-Montesquiou ne sera pas en reste dans ses souvenirs lorsqu'il évoquera sa première rencontre avec Jean Lorrain : " J'avoue que ma déception fut grande quand, au lieu de l'adolescent un peu étrange que j'avais imaginé, je vis paraître un gros garçon bouffi, aux yeux de batracien, à la coiffure des personnages du baron Gros et à l'anatomie boursouflée, sur laquelle plissaient des habits moins élégants que prétentieux."

Jean Lorrain a donné de ces manifestations un reflet caricatural dans Monsieur de Phocas (1901), "bottin des grands vices parisiens et des femmes damnées". Robert de Montesquiou y apparaît sous le nom du comte Aimery de Muzarett, tandis que la princesse Seiryman-Frileuse renvoie à Winaretta Singer. "Ces deux-là [...] se ressemblaient, sveltes et précis comme deux découpures, une silhouette aiguë tous les deux, on eût dit un couple d’élégants et longs lévriers. [...] L’homme, petite tête d’oiseau de proie aux cheveux drus et crêpelés, avait dans toute l’élégance de son corps un maniérisme voulu, une savante souplesse. La peau très fine et très fripée, les mille petites rides des tempes et la ciselure des lèvres minces étaient d’un portrait de Porbus [...]. C’est le Narcisse de l’encrier." Entre autres allusions transparentes, Les Chauves-Souris de Montesquiou deviennent ainsi chez Lorrain Les Rats-Ailés de Muzarett, et on reconnaît sous le masque de Delabarre, le "joli petit homme" dont "l’entrée à pas glissés" trouble considérablement Muzarett-Montesquiou, le jeune Delafosse qui "les affole tous et toutes". "Mince, éthéré, des yeux de bleuet cillés de blond dans un visage d’une blancheur diaphane, des pommettes à peine touchées de rose et si doucement qu’on les eût crues fardées, et des cheveux légers comme de la folle avoine". Jean Lorrain croquera à nouveau Montesquiou - qu'il surnommait "Grotesquiou" - dans Le Tréteau (1906), tournant en dérision les liens intimes de l'aristocrate (rebaptisé Mollestour) avec son secrétaire Yturri : "Comment n’avez-vous pas invité Mollestour, Linda ? – Nous sommes en froid. – Vous avez vu ses meubles aux Arts décoratifs ? demandait Céline. – Comment ! il expose des meubles maintenant ? – Il les compose même : il est ébéniste à l’heure qu’il est. – Ebéniste ! Il fait donc de tout ? – Toute la lyre. – Et il expose ? – Un secrétaire ! – Naturellement. – Intime ? – que vous êtes bête ! – Ce secrétaire est une poudreuse. – Non, une poudrette." Muzarett-Mollestour-Montesquiou ne sera pas en reste dans ses souvenirs lorsqu'il évoquera sa première rencontre avec Jean Lorrain : " J'avoue que ma déception fut grande quand, au lieu de l'adolescent un peu étrange que j'avais imaginé, je vis paraître un gros garçon bouffi, aux yeux de batracien, à la coiffure des personnages du baron Gros et à l'anatomie boursouflée, sur laquelle plissaient des habits moins élégants que prétentieux."

Robert de Montesquiou joua notamment auprès de Delafosse un rôle d'heureux conseiller, remplaçant dans ses programmes Théodore Lack par Gabriel Fauré. Son protégé devint ainsi l'un des tout premiers interprètes professionnels de Fauré, tant en France qu'à l'étranger. Au festival Fauré donné au Saint James Hall de Londres, le 10 décembre 1896, Delafosse donna la première audition de Thèmes et variations, Fauré jouant avec lui les transcriptions pour deux pianos des Valses-Caprices qu'il avait réalisées. Le gentilhomme et le pianiste furent encore associés lors de concerts donnés en mars et avril 1897. On en trouve un écho louangeur dans un long portait de Léon Delafosse paru dans Le Figaro du 29 mars 1897, sous la plume d'André Maurel.

Robert de Montesquiou joua notamment auprès de Delafosse un rôle d'heureux conseiller, remplaçant dans ses programmes Théodore Lack par Gabriel Fauré. Son protégé devint ainsi l'un des tout premiers interprètes professionnels de Fauré, tant en France qu'à l'étranger. Au festival Fauré donné au Saint James Hall de Londres, le 10 décembre 1896, Delafosse donna la première audition de Thèmes et variations, Fauré jouant avec lui les transcriptions pour deux pianos des Valses-Caprices qu'il avait réalisées. Le gentilhomme et le pianiste furent encore associés lors de concerts donnés en mars et avril 1897. On en trouve un écho louangeur dans un long portait de Léon Delafosse paru dans Le Figaro du 29 mars 1897, sous la plume d'André Maurel."C'est pendant la dernière season de Londres que M. Léon Delafosse s'est affirmé, après les concerts de Paris qui l'avaient lancé définitivement. Il étonna nos voisins, dilettantes avertis pourtant, par son talent si souple, si varié et si maître de lui. En compagnie du violoniste Ysaÿe, il donna des récitals où la musique française triompha. Pour la première fois à Londres, Fauré fut interprété et lorsque, hier soir, chez Erard, j'entendais les morceaux du maître exécutés par Léon Delafosse, je compris le plaisir goûté par les Anglais.

Et je me souvenais alors de notre voyage à Douai, où nous allions, avec le comte Robert de Montesquiou, inaugurer la statue de Mme Desbordes-Valmore. Tous ceux rencontrés à Douai en cette délicieuse journée, je les retrouvais au concert M. Delafosse d'abord, qui souleva l'enthousiasme des Douaisiens; le voluptueux portraitiste Boldini, qui, dans cette salle parisienne et élégante, n'a qu'à choisir au hasard ses modèles M. de Yturri, enfin M. de Montesquiou lui-même, au premier rang, toujours prêt à servir ses amis, à se dévouer pour eux.

Et, çà et là, le faubourg Saint-Germain, représenté par Mme la marquise de Casa Fuerte, la comtesse Louis de Montesquiou, la comtesse de Briey, la princesse de Brancovan, la comtesse de Lariboisière, la comtesse de Ludre, le comte de Kersaint, Mme Bartholoni, le comte de Saussine, la comtesse Bertrand de Montesquiou, etc. et le monde artistique, sous les espèces de M. et Mme Daudet, M. et Mme Georges Hugo, M. et Mme Heugel, M. et Mme Henri de Régnier, M. et Mme Maurice Bernhardt, M. Zacharian, M. Lobre, Mme Henry Fouquier, enfin deux artistes dont la présence était bien significative, Mme Szarvady, la célèbre élève de Schumann, et Mme Dubois, élève préférée de Chopin.

Vous pouvez dire, me disait en sortant M. de Montesquiou, que c'est merveilleux! Jamais artiste n'a atteint une telle connaissance de son art. Le mécanisme est prodigieux, le son est unique quant à l'âme du musicien, vous la connaissez. Vous venez d'entendre deux morceaux de lui, et, le 8 avril, vous entendrez ses mélodies. Les deux morceaux exécutés par M. Delafosse, s'il fallait en donner la sensation par quelque rapprochement, on pourrait dire, je crois, que cela tient à la fois de la langueur aristocratique d'un Schumann et de l'éclat d'un Chopin. [...] Je voudrais pourtant dire combien le musicien est excellent qui plie sa pensée aux vers si fouillés de M. de Montesquiou."

Delafosse intercalait dans ses programmes (Chopin, Beethoven, Schumann, Rubinstein, Strauss, Fauré, Liszt, Paderewski) ses propres compositions sur des poèmes de Régnier, Marceline Desbordes-Valmore et surtout de Montesquiou. Cependant, lorsque la musique cessait, le poète détestait presque le pianise : "Tâchez [disait-il] que mon amour pour votre art l'emporte sur mon horreur pour votre personne." A la suite du récital donné le 5 juin 1897 chez la baronne Adolphe de Rotschild, Marie de Régnier se répandit en insinuations malveillantes sur le propos du gentilhomme. Quelques jours plus tard, le 17 juin, Montesquiou patronnait le dernier concert de Delafosse. Le jeune pianiste avait fait des avances à un autre protecteur : "il s'est jeté, non pas dans ses bras, car je crois qu'elle n'en avait point, mais aux pieds, qu'elle avait fort grands, d'une vieille demoiselle suissesse", déclara Montesquiou. Cette félonie confirma les soupçons d'arrivisme qu'il avait conçus à propos de son protégé. Estimant que le pianiste avait payé d'ingratitude pour sa peine, il prit un plaisir vengeur à repousser le musicien, lui déclarant : "quand la croix passe, on la salue, mais la croix ne répond pas" et faisant circuler papillotte mondaine : "Monsieur Léon Delafosse / Pianote au fond de sa fosse". On retrouve cette situation à peine transposée sous la plume de Jean Lorrain dans Monsieur de Phocas : "C'est Muzarett qui l'inventait il y a deux ans et maintenant ils ne peuvent plus se voir. Il s'est trouvé que le musicien avait plus de talent que le poète, et les mélodies de Delabarre ont été plus goûtées que les vers qu'elles accompagnaient. Il avait trouvé cela, le cher comte, de lancer le compositeur pour faire un sort à ses rimes, mais ne prévoyait pas que le monde ferait meilleur accueil aux pizzicati qu'aux hémistiches. Il l'a congédié pour ingratitude [...]."

Les visiteurs du pavillon Montesquiou remarquèrent que le portrait de "l'Ange" avait été transporté du salon dans le cabinet de toilette. Madame Howland n'appela plus le musicien que "cette petite Defosse" ou encore "cul-de-fosse", Montesquiou le surnomma "l'oeil brouillé" et Proust, s'inspirant du Misanthrope, renchérit : "C'est un plat qui n'est pas, pour le dire, à mon goût." Dès lors, Proust afficha le plus profond mépris pour le pianiste : une quinzaine de jours après, il l'appela "Ce Canaille de D." par allusion au "traître" Dreyfus. Ce qui ne l'empêche pas d'apparaître avec lui - certes distant - sur une photographie prise à Amphion en 1899, chez les Brancovan. Au premier rang, la princesse de Caraman-Chimay et Abel Hermant. Au second rang, Madame de Montegnard, la princesse de Polignac et la comtesse Mathieu de Noailles. Derrière le prince Edmond de Polignac, la princesse de Brancovan, Marcel Proust, Brancovan et... Léon Delafosse. "La vieille noblesse, déjà anachronique mais encore arrogante, fraie avec la bourgeoisie aisée. Luxe et coterie. Elégance et distinction. Vaines distractions élitistes." En mai 1903, l'écrivain écrivait au jeune marquis Illan de Casa-Fuerte (1882-1962) : "Silences vénitiens serait [...] un joli titre pour des mélodies ou des morceaux de piano. Aussi est-ce une raison pour vous prier de ne pas le faire connaître à mon éminent ennemi monsieur Delafosse qui ferait là-dessus de plus jolies choses que ne devrait être capable d'en écrire quelqu'un qui se conduit si mal avec les gens. [...] J'espère mon cher Illan que vous faites là-bas provision de santé et de rêve 'provision de vision' ne manquerait pas de dire Montesquiou par amour de l'allitération (j'ai reçu de lui une lettre admirable et gentille)". Inimité tenace : en 1916, désirant écouter chez lui le premier Quatuor pour piano et cordes de Fauré, Proust indiquait au violoniste Gaston Poulet : "il n'y a aucun pianiste [...] contre lequel j'aie une objection de principe. (Sauf un, M. Léon Delafosse, qu'il me serait peu agréable d'avoir chez moi, à moins que vous n'y teniez, mais vous ne me l'avez pas cité.)"

Les visiteurs du pavillon Montesquiou remarquèrent que le portrait de "l'Ange" avait été transporté du salon dans le cabinet de toilette. Madame Howland n'appela plus le musicien que "cette petite Defosse" ou encore "cul-de-fosse", Montesquiou le surnomma "l'oeil brouillé" et Proust, s'inspirant du Misanthrope, renchérit : "C'est un plat qui n'est pas, pour le dire, à mon goût." Dès lors, Proust afficha le plus profond mépris pour le pianiste : une quinzaine de jours après, il l'appela "Ce Canaille de D." par allusion au "traître" Dreyfus. Ce qui ne l'empêche pas d'apparaître avec lui - certes distant - sur une photographie prise à Amphion en 1899, chez les Brancovan. Au premier rang, la princesse de Caraman-Chimay et Abel Hermant. Au second rang, Madame de Montegnard, la princesse de Polignac et la comtesse Mathieu de Noailles. Derrière le prince Edmond de Polignac, la princesse de Brancovan, Marcel Proust, Brancovan et... Léon Delafosse. "La vieille noblesse, déjà anachronique mais encore arrogante, fraie avec la bourgeoisie aisée. Luxe et coterie. Elégance et distinction. Vaines distractions élitistes." En mai 1903, l'écrivain écrivait au jeune marquis Illan de Casa-Fuerte (1882-1962) : "Silences vénitiens serait [...] un joli titre pour des mélodies ou des morceaux de piano. Aussi est-ce une raison pour vous prier de ne pas le faire connaître à mon éminent ennemi monsieur Delafosse qui ferait là-dessus de plus jolies choses que ne devrait être capable d'en écrire quelqu'un qui se conduit si mal avec les gens. [...] J'espère mon cher Illan que vous faites là-bas provision de santé et de rêve 'provision de vision' ne manquerait pas de dire Montesquiou par amour de l'allitération (j'ai reçu de lui une lettre admirable et gentille)". Inimité tenace : en 1916, désirant écouter chez lui le premier Quatuor pour piano et cordes de Fauré, Proust indiquait au violoniste Gaston Poulet : "il n'y a aucun pianiste [...] contre lequel j'aie une objection de principe. (Sauf un, M. Léon Delafosse, qu'il me serait peu agréable d'avoir chez moi, à moins que vous n'y teniez, mais vous ne me l'avez pas cité.)"La rancune éprouvée par Montesquiou ne se dissipa nullement avec le temps. Ainsi en 1910, il brosse un portrait satirique du jeune homme en même temps que celui d'un autre de ses protégés disgraciés. L'auteur intervertit les activités des deux artistes : il présente le premier comme un musicien, tout en avertissant le lecteur - "dépistons les curiosités" - et le dénomme "Gambara", ce qui suffit pour identifier le peintre Antonio de La Gandara (1861-1917) ; il désigne le second comme un peintre en ajoutant : "continuons de brouiller les cartes." Montesquiou présente ce dernier comme très supérieur dans l'exercice de son don : "Vraiment, ses clairs de lune avaient des aspects de nocturnes, des chauves-souris les traversaient de leur vol velouté ; il y avait de la barcarolle dans le rendu de ses lacs, et ses pinceaux couraient sur la toile avec une dextérité qui tenait du doigté. Une chose encore le caractérisait. A l'habitude, son visage [...] grimaçait d'un ricanement fréquent, sinon continu, gardé de l'enfance. Mais à peine devant le chevalet, cette fuite de rire sans cause, nerveux, assez agaçant, faisait place à une expression digne du Poussin, que dis-je, de Fra Angelico". Ces deux portraits parurent sous le titre "De l'arrivisme au muflisme" dans le Gil Blas du 20 octobre 1910. Même portrait, à peu de choses près, mais cette fois à découvert, dans Les Pas effacés (1923) , lorsque Montesquiou décrit "ce petit visage, au rire niais" qui "se transfigur[ai]t de surhumaine beauté (jusqu'à revêtir la pâleur et l'expression de la mort)". Mais ce sera pour attribuer cette transfiguration à quelque intervention surnaturelle, le pianiste devenant "le théâtre de phénomènes", se prêtant "sans le savoir à des résurrections momentanées, et comme sa technique était impeccable, il permettait à des doigts invisibles de se réincarner momentanément, presque de se ganter de ses mains, pour se faire à nouveau entendre."

Proust se souviendra de ces événements à propos des rapports du baron de Charlus et de Morel. Il n'est pas douteux que l'auteur de La Recherche ait songé à Delafosse en traçant le portrait du violoniste Charlie Morel, "jeune Angelico musical". Le romancier a simplement inversé les attitudes respectives du gentilhomme et de Delafosse. L'ingratitude du musicien, son attitude tout à la fois désinvolte et hypocrite à l'égard de Montesquiou, sa maladresse même, sont bien proches de celles de Morel. Un autre épisode lié à Delafosse se trouvera fixé dans Le Côté de Guermantes : ayant dans un salon renversé un vase, le pianiste crut dissimuler sa gaucherie par une insolence : "ça ne fait rien! je ne suis pas mouillé..." Ce geste et ce mot, selon Pierre Lavallée qui fut témoin de la scène et en rapporta les termes, devinrent ainsi ceux de Bloch chez Madame de Villeparisis : "Bloch voulut faire un geste pour exprimer son admiration, mais d'un coup de coude il renversa le vase où était la branche et toute l'eau se répandit sur le tapis... - Cela ne présente aucune importance, dit-il, car je ne suis pas mouillé."

Proust se souviendra de ces événements à propos des rapports du baron de Charlus et de Morel. Il n'est pas douteux que l'auteur de La Recherche ait songé à Delafosse en traçant le portrait du violoniste Charlie Morel, "jeune Angelico musical". Le romancier a simplement inversé les attitudes respectives du gentilhomme et de Delafosse. L'ingratitude du musicien, son attitude tout à la fois désinvolte et hypocrite à l'égard de Montesquiou, sa maladresse même, sont bien proches de celles de Morel. Un autre épisode lié à Delafosse se trouvera fixé dans Le Côté de Guermantes : ayant dans un salon renversé un vase, le pianiste crut dissimuler sa gaucherie par une insolence : "ça ne fait rien! je ne suis pas mouillé..." Ce geste et ce mot, selon Pierre Lavallée qui fut témoin de la scène et en rapporta les termes, devinrent ainsi ceux de Bloch chez Madame de Villeparisis : "Bloch voulut faire un geste pour exprimer son admiration, mais d'un coup de coude il renversa le vase où était la branche et toute l'eau se répandit sur le tapis... - Cela ne présente aucune importance, dit-il, car je ne suis pas mouillé."Du compositeur Léon Delafosse, le Figaro (17 juin 1920) vante "la grâce et la puissance, le charme et le style, [...] d'un maître du clavier qui, phénomène exceptionnel, sut apporter autant de personnalité dans ses compositions que dans son interprétation. S'il comprit comme nul autre l'âme de Chopin et la sensibilité de Debussy, il se révéla dans ses [propres oeuvres] le plus subtil et le plus délicat parmi les musiciens de la jeune école française." Décidément lancé, il publia chez les meilleurs éditeurs, Durand et Heugel, nombre de pièces pour son instrument dans la mouvance de Chopin : barcarolle, ballade, nocturnes, préludes, valses-préludes, études pittoresques.

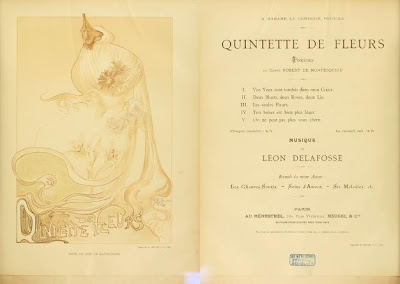

Delafosse composa également avec constance des mélodies durant toute sa carrière, choisissant des textes parmi les poèmes de Gautier, Henri de Régnier, Albert Samain, Hugo, Catulle Mendès et bien sûr Robert de Montesquiou. Les oeuvres poétiques du comte lui inspirérent trois recueils de six pièces chacun : Florales litanies (1896) et Quintette de fleurs (1897) que précédèrent Les Chauves-Souris (1895) dont la quatrième pièce Les Baisers, dédiée "à Monsieur Marcel Proust", s'achève sur les vers suivant :

"... Le jardin assagi fait taire son calice,

Afin que, parmi l'ombre aux calmes inouïs,

On ne sente fleurer que le subtil délice

Du parfum des baisers les plus évanouis."

Un autre album de six mélodies publié en 1895, dans lequel figure Mensonges, aligne les dédicaces à des personnages bien connus du monde proustien : Suzette Lemaire (qui se voit offrir Mensonges), la duchesse de Rohan, Gabriel de Yturri (la particule lui a été attribuée par Montesquiou) et Gabriel Fauré, qui semble avoir apprécié le talent musical de Léon Delafosse.

Si l'on en croit, entre autres, ce compte-rendu de concert paru dans Le Figaro du 21 avril 1903 : "Vous connaissez le jeu extraordinairement coloré, cette technique magistrale, cette fantaisie éblouissante qui font du jeune virtuose [Léon Delafosse] une sorte de personnalité à part, parmi les plus célèbres pianistes contemporains. Nul mieux que lui ne pouvait saisir et interpréter, dans les œuvres pianistiques si difficiles de Gabriel Fauré, la poésie intime, qui les avait inspirées il leur apportait de plus l'autorité d'une exécution impeccable. Je n'ai pas besoin de dire que son succès fut immense, hier, lorsqu'il nous fit entendre la Romance sans paroles, la Barcarolle et une Valse Caprice. Fauré, lui qui était discrètement resté jusqu'alors dans l'ombre, se contentant du modeste rôle d'accompagnateur peut-être pour mieux goûter à la joie d'une telle interprétation ? Fauré dut pourtant s'exécuter et passer, si j'ose dire, au premier plan, en jouant à quatre mains avec Delafosse la suite infiniment curieuse des six petites pièces pour piano que le. maître a, malicieusement intitulées Dolly, indiquant par là le caractère enfantin, la mièvrerie charmante si musicalement traités pourtant de ces motifs d'une tendresse spirituelle et jolie."

Adulé comme virtuose et comme compositeur, le pianiste continuait de se faire acclamer dans les principales villes d'Europe. il joua encore à la Philharmonie de Vienne pour la princesse de Metternich et chez la princesse Rachel de Brancovan, puis durant les premières années du siècle, dans la société edwardienne de Londres, où Sargent donna une grande fête en son honneur. En 1903, il fut nommé commandeur de l'ordre du Medjidié pendant son séjour à Constantinople. Malgré leur brouille, Montesquiou, cédant aux avances du pianiste repentant, assista aux trois concerts donnés salle Erard en mars 1899, l'orchestre étant dirigé par Edouard Colonne lors des première et troisième séances : le premier concert comportait l'audition du concerto de Delafosse et de trois mélodies par lui composées sur les poésies d'André Lebey. Le dernier insérait, entre un concerto de Liszt et celui de Delafosse, Quintette de fleurs, l'un des cycles de mélodies inspiré par des poèmes du comte. On peut lire dans Le Ménestrel du 31 mars 1901 : "Comme on pouvait s'y attendre, le concert donné par M. Léon Delafosse à la salle Erard a été des plus intéressants, et malgré les rafales de neige qui sévissaient au dehors, beaucoup de monde s'y était donné rendez-vous. On peut mettre certainement M. Delafosse au premier rang et à côté des plus remarquables pianistes de notre époque, tant son jeu est à la fois souple et vigoureux et son intelligence artistique fine et déliée. Cela a été un enchantement que de l'entendre interpréter, dans des styles différents et des nuances si diverses, une romance sans paroles de Mendelssohn, un prélude de Bach, un allegro de Scarlatti, un chant polonais de Chopin, un nocturne de Liszt et l'amusante Valse-Caprice de Strauss-Tausig. Il a été étincelant dans le Concertstück de Weber et son originale Fantaisie, si bien écrite pour faire valoir tous ses dons prodigieux de virtuose. M. Chevillard conduisait l'orchestre de main de maître." Redonnée en décembre aux Concerts Lamoureux, cette même Fantaisie ne laisse pas le même souvenir au critique des Annales du Théâtre qui la trouve "d'inspiration courte et d'orchestration hétéroclite. Bonne musique d'amateur" et ne semble pas davantage apprécier son auteur et interprète, "M. Léon Delafosse, pianiste au jeu brillant mais sec, où la virtuosité remplace trop souvent le charme et la puissance."

C'est à Genève, chez Hehn, que parurent la Fantaisie pour piano et orchestre et le Concerto pour piano en fa dièse majeur dédié "de tout mon coeur et de toute mon admiration au maître illustre qui m’a comblé de son amitié", Francis Planté. Celui-ci avait été en 1850 le premier élève de Marmontel à se voir couronner d'un Premier prix au Conservatoire, Delafosse sera en 1887 le dernier... Planté s'intéressa à cet enfant prodige dès 1886 et soutint ses études musicales. La parenté pianistique entre les deux musiciens sera d’ailleurs fréquemment soulignée dans la presse. "Le grand artiste" laissera les Parisiens caresser l'espoir, en 1920, "qu'il [reviendra] bientôt s'y faire applaudir comme jadis". Au lendemain de la Grande Guerre, ayant publié "un opuscule sur le piano dans l'art", il confia au Figaro avoir "profité de cette phase désormais close, où les esprits étaient fort éloignés de la musique, pour écrire des oeuvres nouvelles qui vont incessamment paraître."

C'est à Genève, chez Hehn, que parurent la Fantaisie pour piano et orchestre et le Concerto pour piano en fa dièse majeur dédié "de tout mon coeur et de toute mon admiration au maître illustre qui m’a comblé de son amitié", Francis Planté. Celui-ci avait été en 1850 le premier élève de Marmontel à se voir couronner d'un Premier prix au Conservatoire, Delafosse sera en 1887 le dernier... Planté s'intéressa à cet enfant prodige dès 1886 et soutint ses études musicales. La parenté pianistique entre les deux musiciens sera d’ailleurs fréquemment soulignée dans la presse. "Le grand artiste" laissera les Parisiens caresser l'espoir, en 1920, "qu'il [reviendra] bientôt s'y faire applaudir comme jadis". Au lendemain de la Grande Guerre, ayant publié "un opuscule sur le piano dans l'art", il confia au Figaro avoir "profité de cette phase désormais close, où les esprits étaient fort éloignés de la musique, pour écrire des oeuvres nouvelles qui vont incessamment paraître."Entre 1921 et 1925, "après un silence prolongé que déploraient tous les dilettantes", nous apprend Le Figaro, Delafosse livre quatre cahiers de Tableaux du rêve. Une "oeuvre profonde, charmante et de large envergure", où "on restera surpris d'apercevoir tant de hardiesses harmoniques, cachées sous le rythme souple d'une forme précise et émouvante. [...] On y sentira également bien vite la griffe d'un virtuose prestigieux entre tous. Les Fleurs du Jardin mystérieux, Le Récit du Berger, Un Oiseau dans le Silence du Soir, Les Barques de Cristal, Les Bosquets d'Aladin constituent [...] cinq évocations qui, parées d'éloquentes beautés, surgissent de ce recueil que liront demain ceux qui aiment l'art pour l'art. M. Léon Delafosse semble incliner vers un romantisme renouvelé plutôt que vers un impressionnisme excessif. Serait-ce le début d'une orientation musicale imprévue ?" Elle charme en tout cas Stan Golestan, qui rend compte en termes enthousiastes de l'exécution des vingt pièces lors d'un concert du virtuose-compositeur en juin 1925 : "L'arabesque qui forment ces pièces est exquise et l'atmosphère qu'elles dégagent reflète toute la grâce d'un poète qui excelle à donner la synthèse rapide et parfaite de ce qu'il a vu, de ce qu'il a ressenti, de ce qu'il a aimé. Les Bosquets d'Aladin si rêveurs, La Colombe et le Cyprès si tendrement infléchis dans leur voluptueux contour, La Grotte enchantée si évocatrice du rythme des ténèbres, Les Paons blancs devant le Faune si fiers et si purs, Les Brumes d'Ecosse si mélancoliquement lumineuses, sont les modèles achevés. Toutes ces pièces sont d'ailleurs d'un mouvement et d'une couleur infiniment personnelles. Et l'auteur les a jouées avec une maîtrise supérieure."

Plus de trente ans après la brouille de Delafosse et de Montesquiou, Rachilde consacrait une étude au musicien dans ses Portraits d'hommes (1930). Le surnom d'"enfant-maître" résume la fantaisie associée à la simplicité et à la volonté. "Sur le visage très doux, sans dédain mais un peu mélancolique, écrit Rachilde à propos de ce tableau, le rayonnement blond des cheveux fait songer à une enfance encore timide perpétuée dans un jeune homme qui se gare de tous les contacts brutaux de l'existence. L'oeil est bleu comme un reflet du ciel d'Italie et le teint a cette pâleur, un peu rose, que met le soleil couchant sur les palais de Venise. Beauté triste parce que réelle. [...] Leon Delafosse au piano, le corps droit sur sa chaise, avec de temps en temps un geste bref de son poing levé, le pouce en l'air comme en signe de commandement, n'a rien des pianistes balayant le clavier de leur chevelure tels que peuvent encore les concevoir quelques fidèles attardés dans les temples romantiques. Celui-ci sort d'une école discrète où l'on n'a pas idée d'étudier les études théâtrales. [...] Il demeure simple. Quand il se perd dans un rêve de beauté, il n'éprouve pas le besoin de forcer la note, trop épris de véritable grâce pour ne pas s'adapter tout naturellement à son sujet! C'est bien l'enfant-maître qui joue!... Il joue pour lui, avec nous et avec son génie." Rachilde se montre sévère à l'égard de ses anciennes relations : "Si un Montesquiou et un Marcel Proust, qui ont bien connu Léon Delafosse à ses débuts, se sont éloignés de lui après avoir été ses chevaliers servants, c'est parce qu'ils n'ont jamais pu mettre sa personnalité au service de leurs propres ambitions. Et... quelque étrange que cela eût semblé à la terrible vanité de l'auteur des Chauves-Souris et des Hortensias bleus, qui sait si les vers du poète, compliqués et souvent inintelligibles, ne vibreront pas dans la mémoire des hommes, par les strophes inspirées du musicien?"

En réalité, l'aube de gloire qui semblait promise à Léon Delafosse se dissipa peu à peu ; le pianiste continua à fréquenter l'hôtel particulier des Saussine, colportant les propos les plus malveillants sur Montesquiou. Ses concerts allèrent en s'espaçant, mais récoltaient chaque fois les louanges de la critique... En 1937, la parution de sa Symphonie pianistique et l'exposition de son portrait par Sargent à la Tate Gallery, suscitèrent des échos flatteurs dans les colonnes du Figaro. Au printemps de l'année suivante, son apparition dans un salon privé parisien lui valut d'être entouré par "quelques auditeurs, [qui] lui demandèrent s'il ne consentirait pas à reprendre bientôt le chemin de l'estrade" ; mais "M. Léon Delafosse sembla résolu, au moins pour l'instant, à ne point quitter cette éloquente retraite qui lui permit d'élever un véritable monument à l'art du piano." On perd ensuite sa trace ; le musicien mourut vraisemblablement en 1951. Aussi, Montesquiou, tirant la morale du chapitre de ses relations avec le pianiste, écrivait-il non sans justesse dans ses souvenirs : "Je l'ai parfois entendu dire, avec une naïve conviction que je jugeais comique : 'ce serait bien ennuyeux de ne pas être célèbre.' Cet ennui, il l'a eu, il en est resté mondainement et mondialement à ce que j'avais fait pour lui, et que j'aurais continué, amplifié, s'il eût été plus sage, et moi, moins intolérant. [...] Pour ce qui est du mondial, ce garçon n'y pouvait guère prétendre, l'idée de traverser l'Océan le terrifiait."

D'après Les Curiosités esthétiques de Robert de Montesquiou par Antoine Bertrand, Droz, 1996.

1 commentaire:

Félicitations pour votre blog que je viens de découvrir en rédigeant ce message :

http://bibliotheque-gay.blogspot.com/2010/03/le-chancelier-de-fleurs-de-robert-de.html

Enregistrer un commentaire